形のないものを形にするために、TRIBUSを使い倒す。

昨年のInvestors Day(成果発表会)で「アートブランドを立ち上げる」というメッセージを聞いてピンときた人はどれくらいいただろうか。アートという、言語的な理解が難しい(あるいは拒む)領域で新しいビジネスを起こす。それはいかにも雲を掴むような話でそれこそ理解が及ばない。しかし、「よく分からないものをカタチにする」とは、新規ビジネスを生み出すプロセスそのものではなかったか。コロナ禍のさなかではあったが、作品を間近に見つつ、StareReapのお話を聞いてみるとそれがよく分かる。今回は改めて「新しいビジネスを起こす」とはどういうことなのか、そしてTRIBUSをどう使えば良いのかを、StareReapのメンバーの話から考えたい。ちなみにチーム名は、LをリコーのRに変えたが「Stare」と「Leap」の造語だという。見る行為を飛び越える。なんとも野心満々のチーム名ではないか。

StareReap

AR-PT 野村敏宏

AR-PT 林達之

AR-PT 小林隆大

新しいアートの形、アートビジネスのエコシステムを。

――これまでの活動について、かいつまんで教えて下さい。

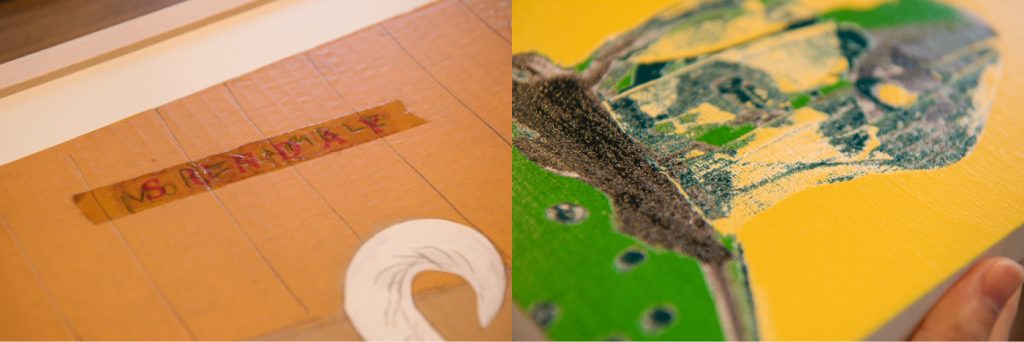

野村「リコーが持つ特殊なUVインクとプリント技術、画像処理技術を元にした新しいプリント技法『StareReap2.5』が中心にあります。これは、従来の複製技法と異なり、マチエールと呼ばれる表面の立体的なタッチ、質感を再現できるものです。またデジタル上でも、新しい質感や様々な意匠性を表現することも可能にしています。

事業としては、過去の作品を複製し活用する『Classic & Modern Art』、写真作品を立体化し新しいアートにする『Photo Creation』、そして現代のアーティストさんたちと協業し、新しいアートを考えビジネス化する『Contemporary Art』を3本柱にしています。

現在は、このContemporary Artを中心に、今を生きているアーティストとともにコラボレーションしながら新しい作品・価値創造を進めています。最近では、日比野克彦さんの展覧会に合わせて限定作品を制作販売したり、若手アーティストの井田幸昌さんと共同で、新しい作品展示の方法を考えたり、作品集の特装版を制作・販売するといったことをしてきました。

私たちは、『アートを身近にする』『人々の暮らしをアートの力で豊かにする』がコンセプト。新しいアートブランド、サプライチェーンの構築、ひいては新しい文化を生み出すことまでを視野に入れています」

<『StareReap2.5』プリント作品には、印刷物とは思えないような立体感と質感がある。画材のマチエールはもちろん、表面の素材感までも再現する。日比野克彦氏のダンボールを使った作品では、ダンボールのマットなクラフト紙の質感までも再現している。触ることもでき、ダンボール部分ではダンボールの、アクリル絵具部分ではアクリル絵具の手触りがする。『触れる』『質感を再現』というこれまでの複製画にはない価値を提供する。“複製画”ではなくまったく別の何かであると言えそうだ>

――このプロジェクトは、どのような経緯で始まったものだったのでしょうか

野村「もともとは、別々の2つの新規事業開発の流れが、融合してできたものです。

ひとつは、僕が経営企画で立ち上げに携わっていた、インクジェットのプリント技術を使った新規事業です。主に建材向けに開発されたインクジェットの印刷技術を複製画制作に転用したトライアルマーケティングを実施していました。約3年前からスタートして、11の美術展で約1万枚の販売実績になっていたんです。通常の複製画よりも2、3倍は価格が高いのですが、表現力が高く、さらに触ることもできるということで、お客様の反応もよく、主催者をはじめ多くの方々からも高い評価をいただけるようになりました。しかし、すでに業界が出来上がっていることもあり、事業としてスケールしていく難しさも感じていたところでした」

林「もうひとつの流れが、私が相談を受けていたコンテンツ開発事業の立ち上げです。

私はリコーイメージング株式会社で20年、カメラのプロダクトデザインをしてきましたが、その後株式会社リコーのデザインセンターに統合されてからは、デザインシンキングによる価値創出活動の支援に力を入れるようになったのです。そこで、社内外を問わずいろいろな事業立ち上げの相談を受けていましたが、経営企画から、『カメラとプリントを繋ぐコンテンツ事業はできないか?』という相談がありました。既にリコーにはインプット(カメラ)の技術はある、加えてアウトプット側(プリンティング)の技術もある。その間を繋ぐコンテンツ事業を立ち上げたら面白いんじゃないかと。

ちょうど山口周さんがビジネスにおけるアートの重要性を語るようになっていたこともあって、一般的にもアートに対する価値観が変わってきたことも追い風になりました。それで野村さんたちのプリント事業を紹介してもらい、アラインしたほうが良いもの作れそうだということになって、共同のプロジェクトとして立ち上がったのが2年くらい前でした」

――チームでの皆さんの役割を教えて下さい。

野村「私はリーダーとして、全体を見て中長期的な視点でプロジェクトを進める役回りです。林さん、小林さんはアート好きですごく熱量を持って取り組んでいますが、僕だけもともとそこまでアート好きだったわけではないんですね(笑)。いや、関わるうちにアートの面白さや奥深さは分かるようになったつもりですけど、僕が一番一般的な感覚に近いと思うので、それをうまくビジネス化に形作るのが役目ですね」

林「私は、『StareReap2.5』でアーティストさんの作品を再現/創作するための制作全般を担当しています。アーティストさんのコンセプトや制作イメージをお伺いし、それをプリントに再現しています。言語化されないものを形にする作業なので、労力はかかりますが、クリエイティブな部分でもあり、とても楽しいです」

小林「僕は新卒5年目で、リコージャパンのエリア営業を担当した後に、こちらのプロジェクトに合流しました。最初の段階では、印刷の試作機が海老名にあるだけでまだまだ作品を作る体制がなかったので、僕も印刷機に張り付いて夜勤で作品を印刷したり、事業にしていくための整理をしたり、雑務全般を担当してきました。今は、企画もやるし営業もやるし、予算管理等の業務もやるし。なんでもやっていますね」

林「全員攻撃、全員守備だよね」

TRIBUSは「リコーを超えるため」の枠組み

――昨年TRIBUS(旧称Ricoh Family Group CHALLENGE、以下TRIBUS)にエントリーしたのは、どのような目的からでしょうか。

林「約2年間、デザインシンキングによる新規事業開発の支援を行っていましたが、具体的な事業成果を出すのに苦心していました。それで、自分の手を動かし自分で汗をかかなければ、本当にやりたいことは形にできないんじゃないかと考えるようになり、TRIBUSにエントリーしました。クライアントの支援ではなく、自分でやるしかないと」

野村「僕も経営企画で事業開発の上流部分を中心に従事していたので、実感を持って取り組みたいというのはよく分かります。また、林さん、小林さんのようにアートが好きで、アートでビジネスをしたいというような事業に対して熱量を持つ人をサポートしたいという思いがありました。TRIBUSを使えばそれができると思ったんです。

もうひとつは、アートというリコー内であまりなじみのないテーマに対しては、別のアプローチが必要だと思ったこと。アートは作品ができるまでが長く、不安定さもある。アーティストに会いに行くというプロセスもリコーの業務にはなかった。こうしたことを、TRIBUSの仕組みを使えばうまく回せるのではないかと思ったんです」

――実際TRIBUSにエントリーしてみての感想は。

野村「もちろんこれまでも事業化を常に念頭に置いて取り組んで来ましたが、TRIBUSを通じてピッチで発表し、会社の新しいプロジェクトとしてビジネス化を目指すという点で、これまでとは違う緊張感もあって、フワフワしている部分が削ぎ落とされて、ビジネス化に向けて絞られていく感触があります。個人的には、プロジェクトを統括する立場として、一経営者と同じ視点で考えることができるようになったのは、成長したなと思います」

小林「会社の一テーマからひとつの事業に成長させていくチャレンジに携われているのは、個人的にはすごい成長の機会をいただいていると思っています。また、単なる事業でなく、できるかどうかは分からないまでも、社会的なインパクトを引き起こすことにチャレンジしている。これはすごく楽しいことですし、関わっていることに誇りを感じています」

――TRIBUSで、何か具体的にメリットだと感じたのはどのようなことでしょうか。

野村「採択されてから、マーケティングのためフランスに行くことができたのはありがたかったです。アートの本場で、マーケットの大きさ、ポテンシャルを肌で感じることができました。また、アーティストやギャラリー・バイヤー等のステークホルダーの熱量や思いを直に感じたことも貴重な経験です。

また、時間を自分に合わせて使うことができるのは、非常に良いことだと思います。私たちのチームは皆、人にあれこれ言われるのが嫌いなので(笑)、やりたいようにやれるのはいいですね。逆に言えば自律的に動かなければならないし、動けない人はTRIBUSに採択されても意味ないでしょうね。普通に仕事していたら、誰かがやってくれるだろうという甘えがあるものですが、ここではそういうのは一切ありません。

あとは、TRIBUSの枠組みでアーティストにアプローチできたことは大きいです。通常のリコーとしてアプローチしたらただの『印刷屋』です。しかし、TRIBUSの枠組みだと、『アートを身近な存在にしたい』『アートで生活を豊かにしたい』という思いを説明することができるし、逆に言うと、アーティストはビジネスよりも『思い』のところにしか興味を持ってくれないんですよね」

林「私はメンター、サポーターについてもらったことが一番ありがたかったです。技術的なサポートはもちろんですが、パートナー企業との契約、社内申請や部署間調整といった書類仕事、調整などの仕事。こうした細々とした仕事をやっていただけなければ、多分アーティストとの仕事に集中できなかったと思います。良い方をつけていただいて、本当にラッキーだったと思います。

ラッキーといえば、今ご一緒している(アーティストの)井田さんにお会いしたのも、TRIBUS関連の別のメンバーの方にお誘いいただいたのがきっかけでした」

小林「一番は『縁』かと思います。フェーズフェーズで決断し事業を進めていくその目の前でリアルに縁がつながっていく。しかし、意図的にやったことではないんですよね。逆に狙ってやったことでできたことはひとつもないんです(笑)。メリットは何か、といったことは考えずにやる。私たちも、事務局も初めてのことですから、任せてもらっているのはありがたいですね」

正直であること。楽しむこと。

――やりがいはありそうですが、大変な状況でもあるように思います。TRIBUSでうまくやっていくコツのようなものはあるのでしょうか。

野村「自律性を持つことではないでしょうか。やったことのないビジネスであれば、なおさら任せてもらえます。ただし、そこには当然責任は伴います」

小林「新しい事業を作るということは、フレームがないということなのだと思います。そもそもフレームがあったら、そこまでやればいい、そこまでしかやらない、ということになってしまいますよね。僕らはそのフレームをどう作ればいいのか?ということを見つけようとしているところだと思うのです。

そういうところで何が大事かと言ったら、『正直でいること』だと思います。辛かったら辛いという。モチベーションが下がったらそう言う。困ったら困ったと言う。僕の場合、諸先輩方がそれを聞いてくれる環境であることが大きいですが、実感を持って言えるのはそれですね」

――今後について、予定やプランがありましたらお願いします。

野村「日本のトップアーティストに少しづつコンタクトできるようになり、新たな作品を試作している段階です。まずは個展を企画したいですね。あとはアートフェアなどに出展して認知を広げていきたい。アートなどのハイカルチャーだけでなく、サブカルのほうも視野に入れており、横展開も狙いたい。

もうひとつはマーケットの大きな海外展開です。海外のギャラリストと、海外のアーティストとの共同作業について交渉している段階です。いずれ世界のトップアーティストの方々とご一緒することができればうれしいですね。

アーティストとの作業という性格上、リードタイムの長さや、作品供給の不安定さといった問題は拭い難いですが、その点をクリアしていくための中長期戦略をどう立てていくかも、ビジネス的な課題だと思います。これは、一方向としてアート作品を供給するということだけでなく、アートビジネスにどうやってエコシステムを構築するか、という問題だと思っています」

――TRIBUSにエントリーする人に一言メッセージを。

林「僕らがやっていることは『アートの言語化』だと思っています。ビジネスでアートシンキングが重要だと言われるようになりましたが、その効果が定量的に検証されたことはありません。遠い将来の夢になりますが、このプロジェクトを通して、それを社会に示すことができたらと思います。TRIBUSはそうした大きな夢を支援してくれるし、出会いの場としてはものすごく有効です。やりたいことがあれば、こんなにうまく利用できるものはありません。ご自身の意志の強さが一番必須だと思います。気持ちを強く持ってがんばってください」

野村「なんとかプロジェクトを完成させて、ビジネスとして成功させるところまでやりきりたいと思って取り組んでいますが、今は失敗も含めてすべてが楽しい。あまり考え込まずに、メンバーと共通ビジョン・目標にむかって邁進したいと思います。皆さんも、失敗を恐れずに、Have Funの気持ちを失わずに取り組んでほしいと思います。楽しくトライしていきましょう」

小林「具体的な目標はありませんが、僕も楽しむことが大事かなと思います。他のチームを見ていても、ちゃんと熱量のある人が残っています。TRIBUSは楽しみながらでないと続かないと思いますね。

新しい何かをやるというのは分からないことばかりです。でも、分からないから走るんです。求めるものが何なのかも最初は分かりませんでした。でも、それを続けたらこんなカタチになった。その繰り返しだと思います。今回はこういうことに携われるチャンスをもらえたことが本当にうれしいです。皆さんも頑張ってください」

PHOTOGRAPHS BY Yuka IKENOYA (YUKAI)

TEXT BY Toshiyuki TSUCHIYA