【Challenger’s Interview】「一次情報は飲み会で話すネタになる」――TRIBUS事務局からチャレンジャーに TONOME

初年度事務局キャプテンとしてTRIBUSのプログラム全体設計と立ち上げ、運営に関わった後に、そこでの経験も活かして今度はTRIBUSにエントリー。社内ピッチで採択され、統合ピッチ後には「TONOME(トノミー)」をローンチ、現在は出向起業制度を活用して新会社を設立し、本格的にビジネスに取り組んでいる。「もともとは根暗なタイプ」という割に派手に破天荒な会社人生を歩んでいる小笠原広大さんに、TONOMEのこと、チャレンジしていくことの面白さを聞いた。

小笠原広大

2009年リコー入社。国内大手営業部門を経て、2011~2011年MFPの生販管理部門、2011~2015年グローバル・マーケティング部署を経て、社内公募で研究所に異動し、技術経営センターを兼務。その後2019年に本社経営企画部に兼務となり、初年度事務局キャプテンとしてTRIBUSのプログラム全体設計、運営に携わる。2022年のTRIBUSでは事務局を離れ、チャレンジャーとしてエントリー。統合ピッチを通過し、本格的にビジネス化に取り組む。2024年1月からフルコミットし、同年7月には経済産業省が進める出向起業補助金制度を利用し、カーブアウトする形でTONOME株式会社を設立。

――TONOMEについて教えてください。

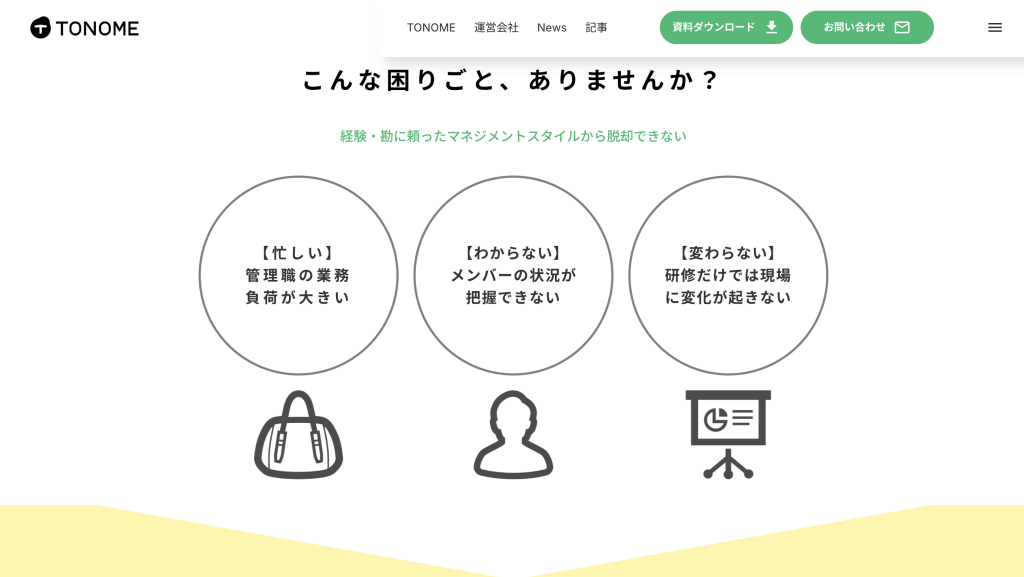

チームマネジメント支援ツールであるクラウドサービス「TONOME」、コーチングの代行サービス「TONOMEメンター」、組織コンサルの3つの事業を持っています。TONOME設立の背景にあるのはTRIBUSでの経験です。TRIBUSには運営事務局キャプテンとして初年度から参加しており、プログラムの設計から携わってきましたが、TRIBUSに参加している人たちが、どんどん楽しそうになっていくのを肌で感じていたんですよね。社員としては同じ人じゃないですか。なのに、TRIBUSに入ってくると積極的に動くようになるし、なんとなく楽しそうで。当時、TRIBUS事務局と兼務で、200人くらいが在籍している組織に所属していましたが、その組織にはそこまでの空気感がないわけです。スタートアップやTRIBUSの空気感を、大きな組織に持ち込めたら、世の中すごく変わるんじゃないかと思ったんです。

そのために重要なのが、チームマネジメントではと考えました。TONOMEのクラウドサービスは、組織目標に紐づく形でチームメンバーのタスクを可視化。プロジェクト視点ではなく、個人起点で持っている業務やタスクが可視化されるのが特徴です。例えば、あるプロジェクトで2週間後にイベントを開催するとして、その企画・準備に8時間かかるとします。それを入力すると、AIが納期や優先順位、スケジュールの埋まり具合などから判断して、自動で8時間分をカレンダーに登録してくれます。そのように、カレンダー上に未来の予定がすべて表現される。しかも、それを周囲の人、マネジャーが見ることができるため、誰が何をしているか・サポートが必要そうかなど、具体的なコミュニケーションのきっかけを作れるというものです。

TONOME株式会社 小笠原広大

TONOME株式会社 小笠原広大

従来のプロジェクト管理ツールは、プロジェクトの進捗、ステータスは見えますが、プロジェクトオーナーからは、プロジェクトメンバーが複数のプロジェクトを抱えていたり、ルーチン業務を持っている場合、その人がどれくらい忙しいかが見えません。そこにコミュニケーションのフラストレーションが溜まるわけです。一方、TONOMEは個人起点なので、メンバーが複数のプロジェクトを抱えていても、上司やプロジェクトオーナーは、その人の全体的な負荷を把握したうえで、コミュニケーションが取れるようになります。また、チームメンバーにも共有されるので、「田中さん、こういうことを今やっているのか。近いことやっているからちょっと意見を聞いてみようかな」ということもできます。TONOMEのコンセプトは「気持ちよく働く」です。気持ちよく働くとは、個人としてもチームとしても、パフォーマンスが出せて、クリエイティビティが高い状態。TONOMEを導入頂く際には、事前にこういったコンセプト・考え方を利用者の方に知ってもらう事も大切ですし、その組織の実態に合わせた使い方を一緒に作っていくために、導入前3カ月はしっかりとオンボーディングとしてサポートさせてもらっています。

――コーチングについて教えてください。

プロジェクトマネジメントなどのハードスキルはウェブアプリでフォローできますが、そうではない、例えばエンゲージメントを高めたり、やる気を引き出したりするようなソフトスキルをフォローするのがコーチング代行サービスです。この背景には、日本特有の労働市場環境があります。日本ではまだ諸外国と比較して人材の流動性が低いため、短中期的には今いる既存の社内人材がマネジメント対象となります。マネジメントはリソースの最適化ですが、リソースが固定化されていたら、そこに工夫を考えなければならない。それが日本のマネジャーの現状です。それに加えて、日本は労務管理が厳格であるという特徴もあるため、グローバル的な視野で見てもめちゃくちゃ難しい仕事だと思いますね。研修だけじゃツラい。コーチングはそのような状況をフォローしていくものです。ウェブアプリとコーチング、どちらにポイントがあるかは、組織によって異なるでしょう。マネジャーやチームの特徴、個人的な得手不得手もありますし、そういうコミュニケーションが得意な人にはコーチングは不要なサービスかもしれません。

――TRIBUSに影響されて開発したとのことですが、具体的に反映されていることは?

TRIBUSで活動する人たちを見ていて気付いたことは、ひとつは共通の目標を持っていること、もうひとつは未来に向けたコミュニケーションが圧倒的に多いことでした。未来のコミュニケーションというのは、例えばイベントを開催しよう、というときに、どうすれば面白くなるかを議論するというようなことです。一方、通常の組織で見られるのは、計画に対するKPIの進捗や達成率を議論するような過去に重点を置いたコミュニケーションです。しかもこうした過去についてのコミュニケーションは、会議であっても会話自体は上司と担当者の1対1で行われているような形になりがちで、他のメンバーは積極的にコメントをすることも難しく、無駄に時間を拘束されてしまっているというのもよく見られる光景です。TONOMEは個人を起点に、組織のどんな目標に対して、今週どういったアクションをその人がしようとしているのか、困りごとがないのか、といった未来の情報が可視化できるツールになっているので、チーム内での未来に向けた建設的なコミュニケーションがしやすい情報構造になっています。

チームマネジメント支援ツール(ウェブアプリ)「TONOME」。プロジェクト管理ツールや、口頭でのやり取りでは見えてこなかった情報を一目で可視化。「個人」をベースにした情報の整理と、「組織」をベースにした情報整理によって、コミュニケーションが整う。https://www.tonome.jp/

チームマネジメント支援ツール(ウェブアプリ)「TONOME」。プロジェクト管理ツールや、口頭でのやり取りでは見えてこなかった情報を一目で可視化。「個人」をベースにした情報の整理と、「組織」をベースにした情報整理によって、コミュニケーションが整う。https://www.tonome.jp/

――想定ユーザーは?どのような層を対象としていますか。

3つ具体的なイメージを持っています。一つは人事系。人事の施策として研修は入れても、現場に対する実務サポートができていないのが現状です。分かりやすい例で言えば新人や中途採用の方へのオンボーディング。今日本の労働市場は完全に売り手市場で、採用コストはどんどん高くなっています。最初の施策が悪ければすぐ辞めてしまう。そこにTONOMEを導入すれば、コミュニケーションしやすくなるのは間違いありません。もう一つは、より現場の課題感を一番強く感じていて、権限があり財源も持っている事業部門長。そして最後が、5人、20人という人数で直接の部下を持つ管理職の方。具体的には、チームを良くしたいという強い思いを持っている方、新米管理職の方、ジェネレーションギャップを感じていてなんとかしたいと考えている方など、課題が浮き彫りになっており、しっかりと認識している方ですね。

また、新たに4番目として可能性が浮上してきているのが、DX文脈での業務可視化のニーズです。今ある常駐ツールは、ログは取れますが業務内容のベクトルは分かりません。TONOMEなら目標、目的が作業に紐づいているので、ログを見ると結果として、何の目標に対して個人・チームがどれくらい時間を割いていたかがが可視化されます。企業の規模や業種も問いません。大企業から30人規模の企業まで、幅広く引き合いがあります。まだ無償のベータ版ですし、7月に起業して9月から営業を掛け始めたばかりですが、いろいろな利用シーンでご検討いただいております。また、数社が検討中という状況です。

――営業活動はどうされていますか。

今我々が重視しているのは、リアルコミュニケーションです。最近いろいろなイベントで登壇する機会をいただくので、その後のグループトークやネットワーキングセッションで話していると、確実に1人、2人は共感して「いいですね」と言ってくれる人がいます。ニーズが確実にあるのは感じていますが、マジョリティではないのも確かなこと。課題はあるが、まだ輪郭がぼやけている領域なのかと思います。各社ともなんとなく課題を感じていて、興味もあるけど、具体的な施策ができていない。ここに具体的な事例を作っていくことにチャレンジしているのが今のフェーズです。また、現状の課題を考え、TONOMEが目指しているものを伝えるために、横断的な管理職のコミュニティを作ることも考えています。悩みを持っている管理職、管理職を支援している人事の方、管理職を目指したい人などが対象です。そこで悩みやベストプラクティスをシェアしていく。その中で、研修会社で解決するものがあれば紹介してもいいし、TONOMEでできることがあればサポートしてもいいと考えています。

――エントリーから現在までの経緯を教えてください。

昔から、面白いことをやりたいというノリはずっと持っているタイプなんですけど、常時アクティブなわけではなく、基本的には根暗側の人間で、内側に押し込めているものが2、3年のスパンで弾ける感じなんです(笑)。それで海外マーケティングの部署から異動の希望を出して技術経営センター研究所に行ったり、TRIBUSの立ち上げに関わったりしてきました。TRIBUSの事務局も2、3年は真面目に大人しくやっていたのですが、兼務の配属が変わったことを機にチャレンジャーとしてTRIBUSに応募しようと思いました。

当時から今までも「気持ちよく働く」というコンセプトは変わっていませんが、最初に企画立案したものは、今とはまったく違うものでした。リモートワークでの記憶のトリガーを作ろうというアイデアでした。これは実際にデバイスを3機制作して実証実験までしています。発達障害の方にニーズがあることもわかったのですが、プロダクトとしての価格の上限とスケールの可否などの点、カレンダーがきれいに整理される状態になるのかという点から考えて、カレンダーの部分だけ残したツールにピボットしていきました。エントリーした時点ではデバイスの提案でした。社内ピッチコンテストでカレンダー部分をメインにしたものにピボットして報告しています。

その後、統合ピッチからInvestor’s Dayまでの期間は個人サービスとして進め、2023年11月にβ版をリリースしています。このときにいろいろヒアリングをしているのですが、フリーランスの人はそもそもセルフマネジメントできているのでこういうツールのニーズがないし、ビジネスとして考えたときに、スケールの難しさもあることも見えてきました。ヒアリングしていくと、仕事を進める上では周囲、同僚や上司との関係性がより大きな影響を持つという事もわかり、総合的に判断して、to Bをメインにしていくことに決めました。2024年6月に企業向けのサービスをリリースしました。そして7月には、出向起業でTONOME株式会社を設立しました。

――アクセラ期間での活動について印象的なことがあれば教えてください。

デザイナーであるtsug代表 久下玄さんのメンタリングが面白かったですし、ずっとコミュニケーションしてきたので、具体的に何がというのではなく、広く影響を受けたと思います。久下さん自身、デザイナーの視点や、エンジニアの視点、さらに経営者視点も持ちながら収益的にも成功を収めたという実体験があります。それで今はコンサルもやっていて、彼の中には理論的なフォーマットもあります。その王道に触れたうえで、自分たちで考えて活動できたのは大きいです。やはり一次情報を持っている人の言葉は伝わり方が全然違いますね。戦争経験者が語る言葉のようなものです。説得力が違う。とにかく自分でやってみなければ分からない、ということはTRIBUSの設計に関わったときにも強く感じたことでした。TRIBUS発足当初(初年度の名称はRICOH ACCELERATOR 2019)に「自分で考え、自分で決めるその不安が財産になる」というタグラインを置きました。会社にいると自分で考えて自分で決めるシーンはそれほど多くありません。

それはTRIBUSでもそうです。ピッチを通過したチームには結構な予算がポンと渡されるのですが、それをすぐ使える人はほとんどいません。普段は予算くれ、お金くれと言ってはいても、いざ実際に渡されるとそこで止まってしまう。 TRIBUSは、実際にやってみないと分からないよね、というのが大前提のプログラムです。やはり一次情報がすべてで、二次、三次情報はGoogleでも調べられるし、それでは意味がないし楽しくない。一次情報を作っていくのが大切だし、そのためには行動が必要、だから自分で考えて自分で決めないといけない。そのためのプログラムがTRIBUSということです。一次情報は汎用性が高く、次に活かせることが多い。そこが二次・三次情報とは違うところ。その積み重ねが自分をリッチにしていくのではないでしょうか。何よりも飲み会のネタにできるのがいい。経験して失敗した話を「いやーめっちゃ大変だったよ!」みたいに(笑)。

――ご苦労されたことはありましたか。

苦労という苦労はありません。しかし、振り返ってみるともっとできたなと思います。それは現在と当時の自分に何かしらの差分が生まれているからでしょう。もし、振り返って満足していたとしたら、それは成長していないということではないでしょうか。

――なぜ出向起業という形をとったのでしょうか。

事業内容がマーケット・インですし、コミュニケーションコストが高すぎて、スタートアップでやろうとするとかなり制限されてしまうからです。スタートアップだったら、日々の収入を稼ぐために、おそらくコーチング代行サービスくらいまでしかできないでしょう。TONOMEが目指している世界は、スタートアップではチャレンジしにくい領域です。というのは後付の理由で、実はチャレンジできるチャンスがあるなら、やったほうが面白いじゃん、というめちゃくちゃシンプルな理由からです。しかし、出向起業をきっかけにあちこちのメディアに取り上げていただいたり、コミュニケーションさせていただく方々が変わって、世界が広くなっているので面白いです。

――今後について教えてください。

出向起業の補助金が25年3月まで。そこがひとつの区切りだとは思っていますが、その手前で、年内または年明けまでに、正式版をリリースして売上を作っていくつもりです。収益が得られないということは価値が認められていないということですから、しっかりと届けられるように頑張りたいと思います。将来的には、アメリカから10年以上遅れているというHR(Human Resources)領域のサービスですが、日本初のHRサービスとして、グローバルへの展開もチャレンジしたいと思っています。

――最後に、読者にメッセージをお願いします。

TRIBUSと同じようなプログラムを運営されている他社の方からの引用ですが、新規事業は植物と一緒だよね、という話をよくしています。土が合っているか、種が適切で生きているか。水、光はあるか。種はビジネスアイデアで、水はお金、光は経営者。土は企業文化ですね。今のところ、リコーは水も出ているし、山下会長という光もあります。そして土がTRIBUSではないでしょうか。TRIBUSはリコーにおいて、創業者・市村清のアイデンティティを反映したユニークなプログラムで、新規事業開発の良い土壌になっていると思います。もしこの土が自分の肌に合うと感じたら応募していただきたいです。

また、カタリストやサポーターとして参加してみると、隣の席の人がすごいビジネスをやっていたりすることに気付いて、新規事業を立ち上げる人が崇拝の対象とかでなく、自分のテリトリーに入ってくる感覚になると思います。だったら俺もやってみようかなとハードルも下がるのではないでしょうか。TRIBUSに参加すればスキルやキャリアが良くなるとか、何かしら保障できるものがあるわけではありませんが、やはり一次情報を作るということですよね。自分でやって経験しないと、何も変わらない。やってみたいと思ったら、動いちゃうのが良いと思います。

■TONOMEオフィシャルサイト

https://www.tonome.jp/

PHOTOGRAPHS BY UKYO KOREEDA TEXT BY TOSHIYUKI TSUCHIYA