【Challenger’s Interview】中小企業の黒字廃業を減らせ!リコー営業出身者が挑む「のれん分け」による経営人材確保

日本の深刻な社会問題のひとつである「中小企業の黒字廃業」に挑む社内チームがいる。「TRIBUS 2022」でリコー社内起業家チームの一つに選ばれた「TASUKIチーム」だ。TRIBUSオーナーでもある株式会社リコー取締役会長の山下も「日本が取り組むべき課題で、やる意義は大きい。ぜひがんばって続けてほしい」と激励を送る。彼らは、どのような解決策を描いているのか。また、この難しい社会問題に取り組む原動力はどこにあったのか。今回はTASUKIチームを率いる株式会社リコーの西本崇政と、チームメンバーの佐久間洋に話を聞いた。

西本崇政

株式会社リコー 未来デザインセンター TRIBUS推進室 TASUKIチームリーダー

佐久間洋

株式会社リコー 未来デザインセンター TRIBUS推進室 TASUKIチーム

「知らない人には任せたくない」経営者の本音

――まずは自己紹介をお願いします。

西本 2001年に東京リコー株式会社(現・リコージャパン株式会社)へ新卒入社し、以来22年間、営業職として都内の中小企業のお客様を中心に担当してきました。これまで関わらせていただいた企業は、延べ数千社にのぼります。

中小企業様との商談では、経営者の方と直接向き合うので、少しでも無責任な発言があれば見抜かれ、信頼を失ってしまいます。約束を守る、発言に責任をもつ。この二つを常に意識して、一つひとつの商談や機会を大事にしてきました。

TRIBUS採択後の2024年1月からは、「中小企業の黒字廃業をなくす」という目標のもと、TASUKIチームのリーダーとして活動しています。

株式会社リコー 西本崇政

株式会社リコー 西本崇政

佐久間 私も同じく、キャリアのスタートは営業でした。2005年に新卒でリコーに入社し、中小企業と官公庁への営業を経験。その後、当時新規事業だったリコーブランドLED照明事業の立ち上げに参画し、環境・エネルギー事業分野における新商品・新サービスの企画やPMも経験してきました。

縁があって複数の新規事業に携わるなかで、私自身もTRIBUSに事業案を応募したこともありました。その時は残念ながら最終選考で落選してしまいました。その後、西本さんに誘われ、TASUKIチームに途中から参加しました。

株式会社リコー 佐久間洋

株式会社リコー 佐久間洋

――なぜ「中小企業の黒字廃業」という課題を解決しようと考えたのでしょうか。

西本 経営者の方と向き合うなかで、「後継者がいない」というお声をよく耳にしていました。「M&Aによる事業承継を考え仲介業者に依頼したものの、折り合いがつかず破談になった」という話も伺いました。「リコーさんに事業承継のサービスはないのか」と相談を何度もいただくなかで、リコーが経営者の方の事業承継に貢献できるサービスを届けたいという気持ちが強くなっていきました。

事業承継に係るデータによると、2024年に休廃業・解散した6万9019件の企業のうち、51.1%は当期純利益が「黒字」です。消失した売上高の合計は全体で2兆9493億円ですから、単純計算ですが、黒字廃業による損失額はおよそ1兆5067億円と見積もられます(※1)。2024年時点で、中小企業における後継者不在率は52.7%。経営者年齢の分布では60歳以上の経営者が過半数を占めています(※2)。これは非常に大きな社会問題です。

経営者の方が強い思いをもって存続されてきた会社が、後継者がいないことを理由に廃業してしまうのだとしたら、あまりにももったいないことです。営業として延べ数千社の経営者の方と向き合ってきた私が、本気で解決しなければと事業の構想を始めたのが、TRIBUSに応募した2022年頃。同じ営業部にいた経験があり、新規事業の企画を経験している佐久間さんに相談しながら、具体的なアイデアを固めていきました。

(※1)帝国データバンク 全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024 年)より

(※2)中小企業庁 調査室「2025年版 中小企業白書・小規模白書の概要」より

――経営者の方々はどのような課題を抱えられているのでしょうか。

西本 実際のニーズに応える事業にしないと意味がないと思っていたので、TRIBUSへの応募前から経営者の方へのインタビューを重ねてきました。社内の営業担当からもお客様を紹介してもらい、TRIBUSのピッチ参加までには50名超、現在では100名以上の経営者の方にお話を伺っています。なかでも、後継者不足の問題がより深刻と考えられる地方の中小企業の経営者の方にはありのままの思いを伺いたいと思い、現地にうかがったこともあります。

当初、TRIBUS応募時に考えていた事業は、リコーの顧客ネットワークのなかから事業承継先をご紹介するマッチングプラットフォームでした。その後、多くの経営者の方にインタビューを進めるなかで、自分が知らない会社を事業承継先として紹介されても嬉しくない、承継してほしいと思わないという反応が多いことが分かりました。

山梨でサービス業を営む経営者の方に、お話を伺いに行ったときのことです。後継者に関して、M&Aによる第三者承継は考えていないとのこと。理由を聞くと、「知らない人には会社を任せたくない。自分の思いを引き継いでもらえる相手でなければ、廃業を選ぶ」とはっきりおっしゃられたのです。これは、非常に印象に残りました。

多くの中小企業の経営者の方にとって、会社は我が子同然というのが素直な気持ちです。実際の娘・息子よりも長い年月を一緒に過ごす存在になることもあります。会社を我が子のように大切に思う、その経営者の方の「思い」を引き継ぐ事業承継を実現させること。これを事業の根幹にしようと決めました。

佐久間 私たちの事業の根幹を経営者の方の「思い」の承継にすることは、非常に重要なことだと思います。

M&Aによる第三者承継は、基本的に経営者の方が事業承継を考えるタイミングで検討が始まり、半年から1年程度の期間で行われます。お互いをじっくり理解し合う時間は十分とは言えません。さらに、M&A仲介会社の多くは、M&Aの成約までが主なサポート内容になります。

一方、私たちの事業においては、経営者の「思い」が時間をかけてしっかりと引き継がれていくことを目指します。「お客様の“はたらく”に寄り添い、変革を起こし続ける」ことを使命に、長期的かつ継続的にお客様と向き合い続けることを大事にしているリコーだからこそ、長い時間をかけて「思い」を引き継げるサポートができるのではないかと考えています。

「のれん分け」で事業を拡大しながら後継者を確保・育成

――具体的なサービス内容について教えてください。

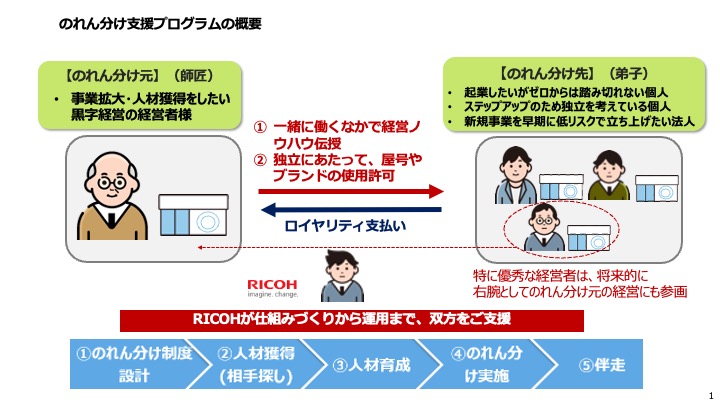

西本 後継者の確保の手段の一つとして、江戸時代から発展してきた「のれん分け」をベースとして、お客様に合わせた仕組みづくりとその運用をお手伝いする「のれん分け支援プログラム」の提供準備をしています。

将来の後継者となる優秀な人材を確保・育成したいと考えていらっしゃる経営者の方を「のれん分け元」=“師匠”とします。師匠の理念やビジョン、そして黒字経営ノウハウ。これらを複数の「のれん分け先」=“弟子”に伝授し、独立・起業してそれぞれ会社を経営していただきます。師匠と弟子、お互いが独立した会社を経営しつつも、協力関係を結びながら事業を拡大していくというものです。

TASUKIチームは、この「のれん分け」の仕組みづくりに加えて、運用が円滑に進むよう「のれん分け元(師匠)」「のれん分け先(弟子)」の双方をサポートしていきます。

この仕組みにより、事業を拡大させながら“師匠”と“弟子”との信頼関係が深まり、“師匠”の思いが共有されます。同時に、“弟子”は会社経営の能力も磨かれ、優秀な経営人材に育っていきます。将来的に“師匠”がいざ事業承継を検討するタイミングになった際は、優秀な経営人材に育った“弟子”のどなたかに会社を引き継ぐことで、会社だけでなく「思い」も承継されていきます。

「のれん分け」は時間をかけて後継者候補となる経営人材が身近に何人もいる状態をつくっておける仕組みです。事業の拡大も同時に行っていけるので、経営基盤の安定化にもつながります。

佐久間 中小企業の経営者の方には、1人でも多く「のれん分け元(師匠)」として、仕組みづくりを検討していただきたいと思っています。私たちの支援プログラムにより全力でサポートしていきます。一方、起業や独立を考えている方、新規事業の早期展開を検討している法人の方には、「のれん分け先(弟子)」となって、成功している師匠のノウハウを学び、思いを継いで事業を展開していかれることを強くおすすめします。

「のれん分け」においてはまず、“弟子”の方には一定期間、“師匠”の近くで一緒に働く中で経営を学び、また経営者として独立するための準備をしていただきます。独立後は「のれん分け先」としてご自身の会社経営を担っていただきます。この間、私たちはのれん分けの仕組みがうまくまわるように、伴走してサポートします。

西本 強調したいのは、「近いうちに」とか「すぐにでも」会社を売りたい、と考えていらっしゃる経営者の方向きのサービスではないという点です。時間をかけて、「思い」の承継を実現できる事業だと考えています。

――実際の反応はいかがでしょうか。現時点の進捗についても教えてください。

西本 昨年度、経営者の方2名にご協力いただいて事業のPoCを実施しました。1社は都内で清掃業を営む会社です。経営者の方はまだご自身の事業承継のタイミングではないのですが、急遽、会社を継いで非常に苦労された経験をお持ちです。そのため、事業承継はとにかく早くから準備しておくことが重要だという思いをもたれていました。PoCとしてのれん分けの制度設計、経営ノウハウの体系化(経営マニュアルの作成)を支援させていただきました。今後は、「のれん分け先(弟子)」となる人材を確保していくフェーズに入っていきます。

佐久間 もう1社は訪問介護サービスをされている会社です。経営者の方は、あと数年ほどで事業承継をしたいとのお考えがありました。M&Aによる第三者承継も検討されたそうですが、ご自身の考える事業承継とは違うと思われたそうです。「のれん分け」が、「思い」を引き継ぐ仕組みであることや、事業拡大と経営人材確保・育成を同時にできるという点に非常に共感していただき、PoCを進めることになりました。今後数年で「のれん分け」をどう進め、事業承継につなげるか、計画づくりをさせていただいているところです。

――ニーズは高そうですね。運営には人手が必要だと思いますが、今後どのようにサービスを拡大させる予定ですか。

西本 「思い」を引き継ぐことが重要なので、基本的に伴走する運営スタイルは崩しません。一方で、通常なら人手が必要であることも確かです。今後はDXを徹底して進めて、人手をかけるより効果的で効率の良い伴走・運営を行っていきます。

佐久間 より広く、より多くの方々に届けられるようなサービスにしていくことが必要だと考えています。“師匠”と“弟子”が離れた地域を拠点にすることも想定されるため、オンライン上での情報共有コミュニティもご用意します。必要な部分には積極的にデジタルを活用していきます。

次世代に「経営のたすき」を繋ぐために

――リコーのアセットを活用することで、早期に事業拡大も期待できそうですね。最後に、TASUKIチームの展望についてお聞かせください。

佐久間 おかげさまでPoCも実施できたので、今後は個別対応による限定販売を予定しています。価格や契約内容などを精緻化し、2025年中の販売を目指して準備を進めています。 経営者の方の思いが、しっかりと確実に承継できるよう、事業化を加速させていきます。

西本 2022年6月にTRIBUSに応募したときから、この事業に全力を注ぐと決めていました。リコーの営業経験者なら誰しも、お客様の黒字廃業を問題に感じています。TRIBUSに集中できるよう、上司・同僚から多大な支援をいただきました。かつて営業担当をさせていただいた経営者の方にも応援していただいております。必ず、この事業を成功させて恩返しします。

PoCまで終え、あらためてこのサービスの必要性を実感しています。チームとしては、私が55歳をむかえる2033年12月までに全国各地に累計5万人の経営人材候補を確保し、1,000件の「のれん分け」を成立させることをゴールに掲げています。高い目標ですが、「待ったなし」の社会問題解決に挑む事業です。「経営のたすき(TASUKI)」を経営者の方々の「思い」とともに後継者へつなげられるよう、1日も早く、1社でも多く、この事業を経営者の方に届けていきます。

PHOTOGRAPHS BY YUKA IKENOYA (YUKAI) TEXT BY MARIE SUZUKI