TRIBUSの社会的意義や価値とは?チームに伴走する百戦錬磨のメンターの視点

TRIBUSに社外メンターがいることをご存知だろうか? しかし、そのメンターの有り様は、他のアクセラレータープログラムとはちょっと違う。その違いを一言で言えば関わり方の深度と密度だろう。「そこまでするんですか?」と思うほどチームと濃密に関わり、共に事業開発に取り組んでいく。しかも、メンターの任につくのはスタートアップ、新規事業開発の経験豊富な知る人ぞ知る強者だ。プロジェクトの達成はもちろんだが、一緒に仕事をすることで得られる経験や知識はこの上ない財産になるに違いない。インタビューでも、その言葉の端々に多くの閃きがあった。TRIBUSに関わる人なら必読必見のインタビュー、ぜひご一読を。

久下玄(くげ・はじめ)

デザイナー、エンジニア、ストラテジスト。プロダクトデザイン、コンセプトデザイン、浸透計画を一貫して担う。家電メーカーのプロダクトデザイナーを経て独立、“デザインファーム”tsug(ツグ)を創業。フィンテックスタートアップの創業に参画するなど、日本のデジタルハードウェアスタートアップの先駆者として知られ、国内外のさまざまなイノベーションプロジェクトや事業開発に参画。近年は交通インフラや宇宙開発のデザインも手がけるなど数多くの事業の立ち上げに伴走している。

石井辰典(いしい・たつのり)

株式会社Hyla 代表取締役。デザイン・シンキングを活用したコンサルティング、コーチング、新規事業開発支援などを手掛ける。ベンチャー企業、大手コンサルティングファームにて戦略コンサルタントとして従事。過去に某大手IT企業の時価総額を5倍にし、注目を集める。その後独立し、”運やセンスに頼らず新しい価値を意図的に創造し続けられる人と組織で日本を溢れさせる”をミッションに主に大企業を対象にした伴走型の新規事業開発支援、人材育成、仕組み作りの支援を提供している。

――メンターを引き受けることになったきっかけ、経緯を教えてください。

株式会社Hyla 代表取締役. 石井辰典

株式会社Hyla 代表取締役. 石井辰典

石井 プライベートで相談を受けたことがきっかけです。親戚に元リコー社員だった人がいて、私が大企業向けに新規事業開発をしていると言ったら、リコーの上司の方を紹介してくれて、ぜひ研修をやってほしいというお話になったんです。その時はメンターではなく、全6回の研修だけでした。最初のTRIBUSの応募前の人たち向けに組まれたプログラムだったと思います。日本の大企業が新しい価値を意図的に創造し続けられるようにすることをミッションとして会社を立ち上げたのでとてもワクワクしたの覚えています。そこからスライドして、2022年からメンターになってほしいと事務局からご要望いただきました。

tsug代表 久下玄

tsug代表 久下玄

久下 私は2015年頃、手がけていたハードウェアスタートアップの仕事で中国の深センに行っていた時に、ニコニコ技術部の高須(正和)さんが主催していた深センツアーに合流する機会があったんです。そして、そこでTRIBUSの創設メンバーの方と知り合いました。そしてテックコミュニティで交流を続けていた後の2020年頃に、TRIBUSのメンターをやってくれないかとお声がけ頂いたのがきっかけですね。TRIBUSの話を聞いて、面白そうだと思いつつも、ぶつかる壁が容易に想像できました。先人が作ってくれた既存事業の中で働くのと、新規事業の立ち上げの当事者になることは、お金や時間の感覚も責任の感覚も大きく違います。起業家としてのメンタルモデルに切り替えるのをサポートしてくれるパートナーがいないと厳しい。どっちが良い悪いの話ではなく、違うゲーム。私自身がメーカー出身なので、そこのズレは肌感としてリアルに知っているのもあり、お力添えできることはあるだろうということで引き受けることにしました。

石井 私はTRIBUSの応募前段階から関われたのは良かったですね。メーカーの大企業から新規事業開発支援を依頼される時、ある程度固まってしまっていることが多くて、そうなるとどうしようもないことも多いんですよ。創造性というのは情報が少なく、現実を知りすぎていないのほうが発揮されやすいため、現実を知りすぎているとできない理由ばかりにメンバーが目を向けるようになって、アイデアがどんどん小さくまとまってしまうからです。最初に可能性に視点の持ち方、常識にとらわれないでやりたいことの探求の仕方をお伝えできたのは、私にとってもとてもやりがいがありました。メンターの依頼をいただいたときも、TRIBUSの参加者は熱量とすごく持っているのいるのを知っていたのでもう喜んで!という感じでした。

――最終候補に残った全チームとの面談を経て、事務局が担当を振り分けたそうですが、チームの第一印象はどうでしたか。

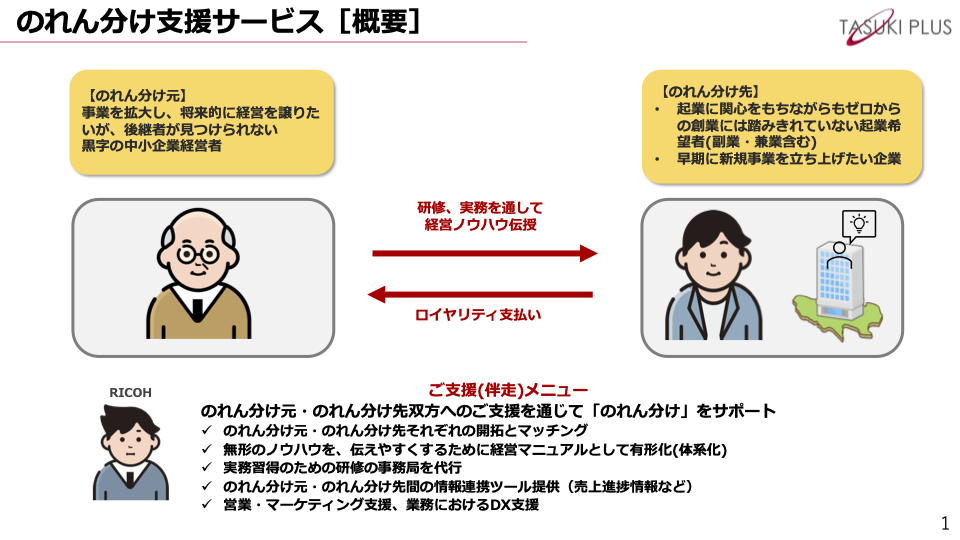

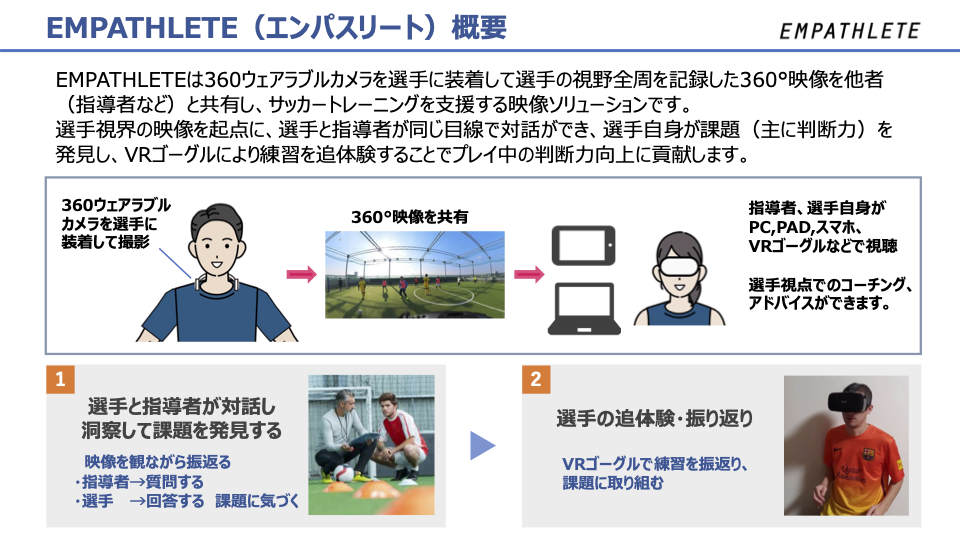

石井 私はビヨンド・リアリティ、TASUKIの2チームを担当することになりましたが、両チームとも、想いを持っている場所がしっかりあったのが印象的でした。その場所はそれぞれ異なっています。ビヨンド・リアリティはプロダクトに対する自信とそれが活躍できる場が絶対にあるという確信。TASUKIは、後継者が不在で黒字倒産せざるを得ない顧客企業を、営業としてどうにかしたいという強い意志。どちらも軸になるところを持っていて、そこは素晴らしかったのですが、逆に言うと、それ以外の部分がかなりふわふわしていて、迷いもありましたし、紆余曲折もありました。でも迷うこと自体は悪いことではありません。ブレてはいけない軸は守りつつ一番良い道へ軌道修正し続けることが重要です。時にはどうしても否定的な言葉を言わざるを得ないときがあります。それでも、2チームのみなさんとも、私のような若輩ものの言葉でも、最初から真摯に聞いてくださる方ばかりでした。

事業承継により黒字廃業・諦め廃業をなくすサービス「TASUKI」

事業承継により黒字廃業・諦め廃業をなくすサービス「TASUKI」

360度カメラ「RICOH THETA」を用いたスポーツ映像の配信サービス「Beyond Reality(ビヨンド・リアリティ)」

360度カメラ「RICOH THETA」を用いたスポーツ映像の配信サービス「Beyond Reality(ビヨンド・リアリティ)」

久下 今回、私はTONOMEのチームを担当しました。担当になって最初に感じたのは、やりたい方向性はあるけど、サービス、プロダクトの具体的な最終形態がまだ見えてないということ。ITプロダクト全般に言えるのですが、ある程度具体的な形にしてみないと製品としての最終的な方向性が見えづらい。これはPoCとかマーケティングとか以前の話です。TONOMEは最終候補に残った段階では、まだ抽象的なアイデアが数多く盛り込まれている段階で、具体的なユーザー体験が決め切れていない状態でした。最終形が決められていないと、何をどういう順序で作るかも決められないというループにハマる。ハードウェア事業ならある程度の試作品がないと企画と説得力が出にくいですが、ソフトウェア事業は、ユーザー層とマーケットの未来予測とざっくりとした機能や想いの企画書だけでプロジェクトが進みがち。初期のプレゼンでは、やりたいことが多すぎて、機能の優先順位も明確ではありませんでした。動くサービスがあってユーザーがいて、プロダクトを継続して改善できるようになるまでの、最初のループを作るまでが大変だろうという印象でしたね。

時流とか競合の出現とかコントロールできない事象もありますし、プロダクトの正解は私にもわかりません。しかし、踏まなくて良い落とし穴を避けられるようにガイドしたり、客観的な視点で問題提起はできる。すでにあったチームの想いと最終製品がブレずにしっかり繋がるようにメンタリングしていこうと考えました。

自分の作業時間のマネージメントに特化したツールv (TONOME)。いつやるか、いま何をすべきか、時間の余裕があるのか。手帳やメモ帳に書いていた個人作業の予定を、すべてTONOMEに丸投げ。最新の状況に合わせて納期や優先順位も考慮したスケジュールをフレキシブルに自動生成。✳︎現在β版無料提供中。

自分の作業時間のマネージメントに特化したツールv (TONOME)。いつやるか、いま何をすべきか、時間の余裕があるのか。手帳やメモ帳に書いていた個人作業の予定を、すべてTONOMEに丸投げ。最新の状況に合わせて納期や優先順位も考慮したスケジュールをフレキシブルに自動生成。✳︎現在β版無料提供中。

――メンターとして具体的に何をやられたのでしょうか。

久下 メンターとして最初に取り組んだのは、チームの皆さんと一緒に、現状や事業への想いといった、あいまいな断片になっていた情報をしっかりと言語化し、構造化したことでした。

これがこうだからこう考えている、これがこうだからこういう機能が必要で、この機能が優先度高いのはこういう制限や需要があるから、といったように事業に関する様々な情報が繋がっている系統図をつくるようなことが構造化です。判断をサポートするための言語化です。

当初、誰に向けて何を作るのか、誰にヒアリングして何をするのかというようなアクションプランや、そもそもそのアクションも何のためにやるのか、取り組む優先順位や自分たちがやりたいこと、どう売上を立てていくのかもしっかりと系統立てての言語化がされていませんでした。

想いがあって、事業のディティールまで考え詰めている事業家の背後には構造化できる膨大な情報があるのですが、それを取り出して言語化し、構造化しないとメンバーや協力者と共有できません。構造化された言語は、自分たちが動く際の判断基準になるので、必ず持っておくべきものです。アクションを振り返って、判断基準に照らし合わせてどうだったか、違っていたらどう修正するか。都度言語化し、構造化するためのミーティングをオンラインとオフラインで繰り返し行いました。

今、TONOMEはβ版を公開していますが、これは売る対象となる業界や、自分たちが売るスタイルを模索するためです。そういったアクションをどのタイミングでするかといった意思決定も、アプリの機能的制約やビジネスアクションの優先順位、リソースなどをしっかりと言語化した上で行いました。振り返ると、メンターというよりもメンバーとして一緒に作っているような感じですね。ウェブサイトのコードを書いたりしたこともありました。

石井 私も最初にやったのは、話を聞いて整理することでした。数多くの新規事業立ち上げに関わっているうちに、「うまくいかないパターン」というのが見えてきたのですが、それはダルマ落としみたいなものがあって、それが全部ズレているようなイメージ。きれいに揃っていれば一貫性があって、事業プランもなんとかなる。しかし新規事業の最初は大抵がぐちゃぐちゃなんです。ズレを直そうとしても、狭い視野でやると「こことここは揃ったけど、あっちとここはズレている」ということになってしまって、永遠に揃わない。揃えるための一番簡単な方法は、どこかひとつ固定して、そこに揃えていくというやり方で、その「どこかひとつ」が、チームによって違うので、そこを探すのが私の仕事の最初の一歩になります。

その固定するべきものは、言語化されていないことがほとんどですし、されていたとしてもメンバーによってバラバラです。そこを整理していきますが、ポイントは「私が教える」のではなく、気付き、固めるのは「自分たち」ということ。私はそれを促すだけです。2週間に1度の頻度で行っていたミーティングで思考とやるべきことを整理し、次回までにメンバーで議論してきてもらったり、必要な情報収集を行ってきていただくことを繰り返しましたが、TRIBUS、ビヨンド・リアリティの皆さんはすごく動ける方々ばかりだったので良かったです。

大事なところが固定できれば、あとはそれに沿ってズレている場所を揃え、行動も修正していける。あとは、2チームとも苦手なところがあったので、そこを補助するのが鍵だと感じました。

ビヨンド・リアリティの場合、プロダクトは確立していたのですが、それを活用しやすそうな都合のいい場所を現場を探すことに振り回されてしまって、プロダクトを通じて提供する価値がなんなのかを見失いがちでした。TASUKIの場合は、目的が明確でしたが、具体的な事業案に落とし込むところが苦手だったので、そこをサポートしていきました。

結局、新規事業開発の鍵は成功するまで続けられるかどうかで、それは「想い」で決まるんです。しかし、周囲のいろいろな言葉、ヒアリングの結果などに引っ張られて、ブレてしまうことが多い。それを繰り返しているうちに、だんだんやりたいことからもズレて、ビジネスも小さくなるし、ありきたりなつまらないアイデアになってしまうんです。いかに想いに対して妥協させないかをサポートするのが鍵ですね。

――メンターとしての活動の中で、心に残るエピソードがあったらお願いします。

石井 まず、TASUKIのチームの皆さんが、予想を超えて自分たち自身に向き合っていたことに感動しました。TASUKIは、具体的な展開に落とし込むのが弱く、ミーティングを繰り返して何度も方向性を確認していたんです。ミーティング終了時に、「じゃあこういう方向で」と締めるのですが、次回のミーティングになると「自分たちでもう一度考えてみたけどやっぱりやりたいのはコレだからこうしたい」と全然違うものを出してくるんですね。これは、実はなかなかできることじゃないんです。なんとなく納得して進めてしまう人が多い中で、TASUKIの皆さんは、議論の内容をしっかり咀嚼、消化して、これじゃないと思ったらそれを変えられる力があった。自分たちがやりたいことに本気で向き合っているからこそできることです。本当に素晴らしいことだと思います。

ビヨンド・リアリティチームは、人数が多くまとめるのに苦労するだろうと思っていたのですが、最終的にチームリーダーが、リーダーシップを発揮してまとめてくれたこと。人が多いうえにプロダクトが優秀で可能性がたくさんあったためにブレが多かったのですが、現場に行くことを決めて、現場から方向性を探り出したこと、強いリーダーシップで意見を統合していったことが、素晴らしかったと思います。

久下 TONOMEのチームはモチベーションに山がないのがいいなと思いましたね。新規事業初期の日常は地味でつまらない作業を淡々とやらざるを得ないことのほうが多いんです。世の中の人たちは興味持っていないし、知られてもいない。ガーンと成約!とかメディアに出ました!みたいな出来事はなかなかない。こういう地味な時期、淡々と作業して過ごす時間を「凪の期間」と呼んでいるのですが、これに耐えられる人が実は多くない。でも、TONOMEのチームは淡々とした凪の期間を、こちらが「がんばりましょう!」とか言わなくても高いモチベーションを保ったまま淡々と取り組めていました。これはすごくいいなと思いました。凪に耐えられるかどうかは新規事業をやる適性として重要なポイントだと思います。

―― TRIBUSをどう評価していますか。社会的意義、価値の面からもコメントをお願いします。

石井 素晴らしいと思うのは、大企業の中で、想いを持った人を抽出できている点です。ベンチャーももちろん素晴らしいのですが、たいていは会社を存続させるために目の前の利益を出すことに振り回されて大きなビジョンや想いが蔑ろにされがちです。私のいたベンチャーではそのことを”ビジョンや目的が神棚に上がった状態、拝むだけで存在になった”と言っていました。その点、大企業なら大きなビジョン実現のために準備に時間とお金を投資することができる。その意味で私は日本を変えるのは大企業だと思っています。TRIBUSは、そのような企業の強みを活かしつつ、想いを持った人を抽出しサポートする一連の動きを制度化したものだと見ているので、そこに大きな可能性を感じています。

私は顧客に大企業を多く持っていて、日本の企業人の優秀さを肌で感じています。そうした企業の皆さんが、TRIBUSを見て、「自分たちも負けてられない、自分たちも新しい価値を生み出せるんだ」と思ってもらえるようになると良いなと思いますし、TRIBUSはそれを示すことができる仕組みだと思います。

久下 社会的価値のひとつは、経済的に世の中にインパクトを与える可能性ある人を育てていること。もうひとつは、事業をつくることの楽しさを演出できていることではないでしょうか。起業する、新規事業を開発するということは、ほとんどの人にとって他人事で関係がないと思われているでしょう。大変だけど楽しい、さまざまなストーリーがある。企業がなかなか外に出さないアイデアやストーリーを、TRIBUSはメディアやイベントを通して外に出している。新規事業楽しそう、やってみようと思う人を増やしている。こちらが社会的意義としては一番大きいと感じます。

スタートアップって、経済規模が大きくないものでも、ストーリーとして世の中の人の心に火を灯す作用がある。仕事の楽しさや挑戦の価値を再発見するきっかけにもなる。TRIBUSは新規事業開発へ挑戦した経験をナレッジとして組織に還元したいという狙いもあると思いますが、それをさらに外に出していくと、TRIBUSの価値がもっと高まるのではないでしょうか。

――今後について、TRIBUSへの期待と、ご自身の関わり方について教えて下さい。

石井 期待することとしては、外から見て遊びだと思われないよう、ちゃんと大企業にとって意味ある大きさまで事業化を実現していくこと。スモールビジネスで満足せずに、何十億何百億という事業にするまでやり遂げられるか、そこに向かって本気で取り組んでいることが外まで伝わっていくことが、これからの鍵になると思います。私個人としても力になりたいと思っています。一番近くで見てきて、皆さんの苦悩も見てきたし、本気だということもすごく伝わっている。そのお手伝いをしていきたいです。

久下 TRIBUSが持つ社員育成的な側面と事業化とのバランスは引き続き議論の的になるでしょう。すべてのプロセスを自分たちでやり切ることもできるし、予算等の制約はあるにはしても、外注したりコラボしてショートカットするという選択肢もある。自分たちでチャレンジし、失敗することも含めて経験することを重視するか、短期で事業化することを優先させるのか。大企業が推進するアクセラレータープログラムとしてそのバランスや区分をどう考えていくのか。その難題に対して、いくつかの型を見つけ出すことをTRIBUSには期待しています。

もうひとつ。社内の起業家予備軍に対する新しいアプローチも期待しています。例えば、事業アイデアを募集する以前に、スタートアップ・新規事業立ち上げのさまざまなケーススタディや手法を起業家予備軍にインストールすることでブートストラップ(助けを借りずに自ら動ける)を可能にするプログラムは面白いかもしれません。

マーケティングやプロダクトデザインはどんなものか、ブランディングとは何かといった基礎知識は、アイデアを出す前に持っておいたほうが良い。私は関わって2期目になるのですが、メンターに入った各チームに重複したアドバイスをすることがありました。どんな事業をやる際にもベーシックな考え方を、先に起業家予備軍にインストールしてしまうことで、アイデアやチームの出現を促す取り組みは効果がありそうです。

新規事業開発のケーススタディは山のようにあります。ITサービスを立ち上げるなら、この段階でこういうタスクしなきゃいけなかったとか、企画書を書く裏でこういう営業をしておいてよかったとか。どういった事業がどのくらいの規模に育ったなどの数字も知っていて欲しい。TRIBUSの統合ピッチを通ったタイミングで「これってビジネス規模的にどうだっけ?」とか考え出すのではちょっと遅い。そういう肌感は、もっと前から持っていたほうがいい。

起業家予備軍の基礎ステータスをアップさせる取り組みには私も興味があるのでそういった企画があれば是非協力したいです。

TRIBUSに関わって感じたのは、リコーはグループ全体で、ユニークな思考ができる人がたくさんいるということ。その人たちをどう引っ張ってゲームの盤面にインバイトするか。事業のアイデアは、そのフォーマットがあれば出てくる確率を上げられるはず。もちろんいきなり三桁億の事業を作るのは簡単ではないですが、事業規模が小さくても、成功体験を得た人材を輩出していけば、自ずと大きな成果につながっていく気がしています。TRIBUSが「たくさんの人の成功体験を生み出す装置」として進化することを期待しています。

PHOTOGRAPHS BY UKYO KOREEDA TEXT BY TOSHIYUKI TSUCHIYA