魔改造の裏側をのぞく- DVDプレイヤーボウリング編

※撮影時のみマスクを外しています(12/2撮影)

1月22日、29日の両日に渡ってNHK BSプレミアム『魔改造の夜』に“Rコー”が登場したのは皆さんもよくご存知のこと。社内副業制度やTRIBUSなど、自由な働き方や新規事業創出などを進めるリコーにとって、魔改造に取り組むのは渡りに船というか、ある意味“望むところ”だったのではないか。今回のテーマは、25メートル先のボウリングのピンを、DVDディスクを飛ばして倒す「DVDプレーヤーボウリング」と、ペンギン人形5体を縄跳びさせる「ペンギンちゃん大縄跳び」の2つ。これにリコーグループからは2チーム総勢29名がチャレンジした。その結果はすでにご承知のとおりだが、今回、魔改造に取り組んだ2チームの面々の思いや、映像にはならなかった裏側をご紹介する。

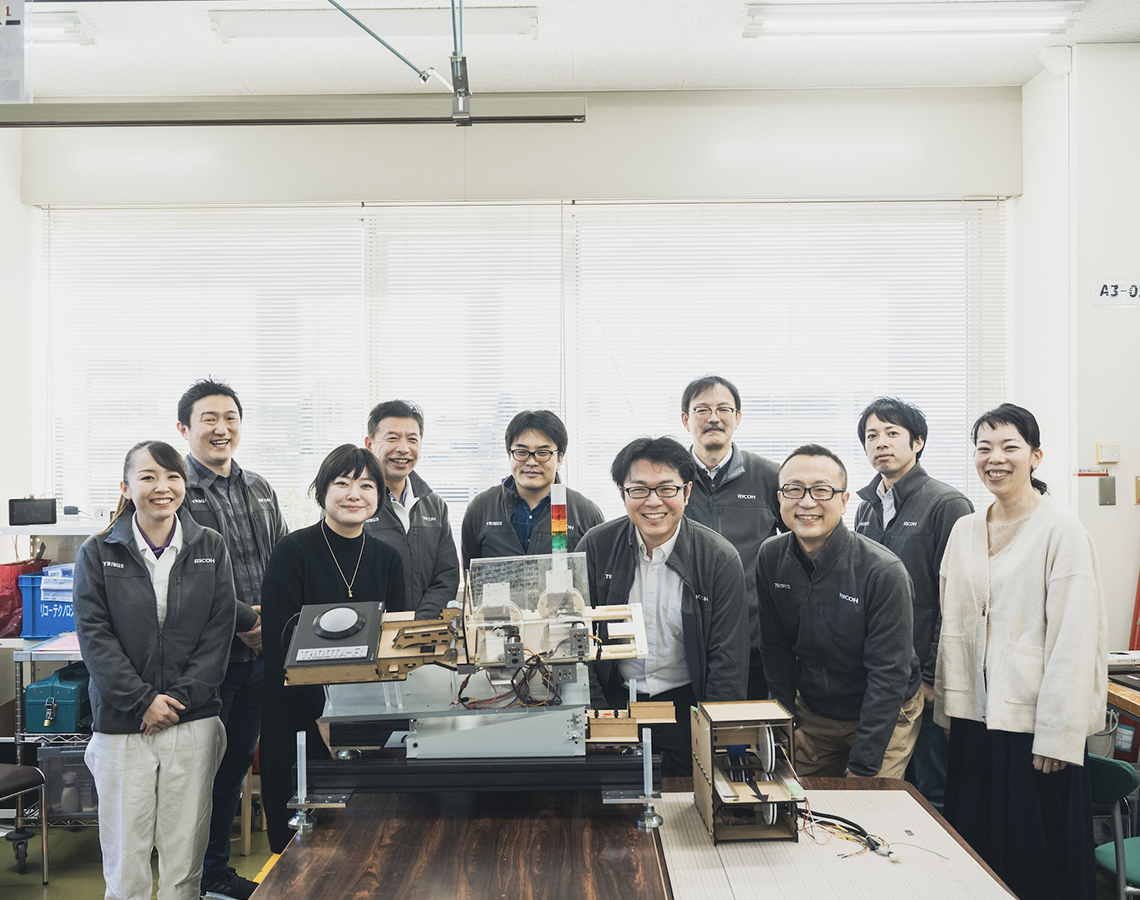

「DVDプレーヤーボウリング」のチームは14名。DVDプレイヤーにセットされたディスクを飛ばし、25メートル先に並ぶピンをいくつ倒せるか競うというもの。実現させるためのアイデアはいくつもあった中で、リコーグループのノウハウを生かした最適解を探る形になったようだ。

DVDプレーヤーボウリングチーム

《リーダー》高橋賢

《サポーター》中村誠

《メカチーム》吉田克信※、青山純平、安井麻衣子、後藤斗貴子、落合恭也、星果玲奈、花谷愼也

《エレキチーム》西崎伸吾※、本美勝史、川瀬勉

《ソフトチーム》福永志樹※、冨田教幸、北野祐子

※印はチームリーダー

製品コンセプト、設計思想に見える“らしさ”

――このチームはTRIBUSコミュニティでの募集に反応した人が半数とお聞きしましたが、魔改造への参戦を聞いてどう思いましたか?

福永「もともと業務とは違う面白いことに全力で取り組むということがすごく好きなんです。まさにこの番組はそういう企画なので、私がやらなきゃ誰がやるんだ、くらいの気持ちで手を挙げました」

西崎「私は魔改造の夜のオタクで(笑)、全部録画しているんです。かねてより出たい気持ちはありつつ、まあそんな機会はそう来ないだろうと思ってたんですが、声が掛かった。もう二つ返事ですよ」

吉田「私は新横浜や海老名の事業所にあるつくる〜む(ファブラボの様に3Dプリンターなどが使える施設)にハマっていまして、楽しいものづくりがすごく好きでした。それを活かせる場があれば、なんでもやりたい。告知を見て参加したのはもう自然な流れでしたね」

高橋「手を挙げた人たちが中心になって、その他のメンバーに声を掛けて集まったのがこのチームなんですが、金沢、海老名、大森と、あちこちの事業所から集まっていて、ほとんどが『はじめまして』の初対面だったし、実はいまだにお互いがどこに所属している人なのか良く分かってないところもあったりします(笑)」

最初、全員でアイデアを出しあっていたが、地に足がつかない「空中戦みたいな感じ」(高橋)だったそうだ。しかし、吉田さんがサッと作ったプロトタイプが出てからは、「これいいねとなって、そこをベースに話が進んだ」という

左が最終の形で、右が初期のプロトタイプ

――この射出するスタイルになったのは、どういう理由なのでしょうか。

高橋「ゴムのパチンコで飛ばすとか、スキージャンプのような台を走らせて飛ばすとか、人間の手のようなアームで飛ばすとか、いろいろなアイデアは出たのですが、スキージャンプ台のような大物を扱うノウハウはうちにはないですし、コピー機の部品を持ってきて、そこにDVDを挟んで飛ばすというアイデアは、やっぱりみんな『これだな』という感覚があったんです」

安井「今回いろいろな部署から来ているじゃないですか。そのコアな技術、得意分野を活かそうとすると、やっぱりリコーはコピー機を主軸においている企業なので、コピー機の搬送系の技術が使えるんじゃないかってところで、皆がうまくまとまれたのだと思います」

プロトタイプを作った吉田さんは『メカチーム』。このほか、電装周りを担当する『エレキチーム』、制御を見る『ソフトチーム』の3チームの構成。

――それぞれのチームが行ったこと、ご苦労されたことを教えて下さい。

吉田「メカチームとしては、最終形が見えない中で、毎週形になるものを仕上げるのが、結構しんどかったですね。業務時間外で設計して作り、週末に試射して、その結果を見て次のバージョンを作り、それでもダメなら次のものを作る。メカだけでなく、他のメンバーの手も借りながらやりました」

後藤「コストと要求精度の問題ですかね。私は射出の調整機構の部分を担当したのですが、0.1度変わると25メートル先で40センチずれるんです。だから調整精度はすごく重要なのですが、DVDの挙動がまったく分からなかったので要件も定まらず、そこが悩ましかったです。あと、コストは全体の予算が5万円と決まっていたので、本当にダンボールを切り貼りしなきゃ成立しないくらいで、要求精度に対してどうしようかというのが悩まされました」

高橋「DVDの動きは、物理シミュレータで解析しようと思ったのですが、計算量が多すぎてパソコンじゃできないレベル。だからそこは実験で抑え込むしかなく、最後まで手探りのまま進めたんです」

中村「4、500回飛ばしても、2回同じように飛ぶことがなかったんです。最終的にはそのばらつきをコントロールできなかった」

星「私は本業で旋盤を扱っていて、今回も金属加工の部分を担当しました。社内で発注して作ってもらうのですが、このスピード感が大企業としての弱点だなと思いました。町工場なら自分で作ってしまえば良いのかもしれませんが、うちの場合は、社内発注して、先方の担当者と面談して、図面を起こして作ってもらうというサイクルで、時間がかかってしまうんです」

安井「それでも通常の手順をすっ飛ばして……というと語弊があるんですけど、極力短縮してもらって、特急対応してもらったという経緯がありました」

高橋「こういうところは町工場が得意なところかもしれません。考える人と削る人が同じで、そのスピード感は本当にすごいと思います」

花谷「僕はメカ担当なんですけど、メカはまったく作れなかったので(笑)盛り上げ役と、あとは撮影。1秒6000フレームのハイスピードカメラを後藤さんが社内のツテを使って借りて来てくれたので、それを使って飛ばすところを撮影して、製作にフィードバックしていました」

後藤「回転速度、回転の仕方、加速度がどうなっているかなどを解析するんです。射出部の回転が速すぎるとディスクがスリップしてしまうこととが分かったのも、そうした解析のおかげです」

中村「最終的に、400回飛ばして解析して、回転はどれくらいにしたら良い、25メートル飛ばすにはどうしたらいい、というところまではなんとか分かるようにはなりました。しかし、野球でいえば、ピッチャーの投げる球のスピードまではなんとかできたが、コントロールまでは調整できなかったというのが正直なところです。うまく当たらない原因を100%特定することができなかった」

西崎「エレキチームは、モーターと全体を制御するところを担当しましたが、なにせ、どんなモーターをどれくらい回せばいいかまったく分かりませんでした。まずは有りもので組み合わせて、とにかく25メートル飛ぶようにしないと話にならない。超強力なモーターを回してパワーで押すというやり方もあり得たのかもしれませんが、僕らは感覚的にきちんとモーターの回転数を制御して、コントロールしていくという考え方が染み付いているので、勢いで勝負するというのは怖くてできなかった。やってみると単純にパワーを上げれば良いというものでもなかったですしね。

何よりも、超短期決戦で、自分たちの持っているものの中でしか戦えない、あるものでいかに戦うかという状況でしたので、最適解が何かは分からないながらも、今の自分たちが出せる最適なものを出そうとしたわけです」

本美「制御にはマイコンを利用しましたが、本番で使用できるものを実験時から投入して信頼性を高める工夫をしたり、モーターの回転を検出するセンサーを外付けするといった工夫もしていました。モーターの回転検出は試射を効率的に進めることができるので、もっと早くから付けておけば良かったと反省もしました」

福永「ソフトチームではシミュレーションと制御を担当していて、私はDVDが出てきて射出されるまでの動きの制御を行いました。こだわったところは『使いやすさ』でした。最初から、このミッションは理論でどうにかなるものじゃなく、実際に打ってみてどうなるかで詰めていくしかない。試行回数とパラメーターの変化が鍵になるだろうということは最初から分かっていたので、とにかく使いやすいUIにして効率化し、実験回数を増やせるように工夫しました」

――面白かったところ、楽しかった点は。

星「この活動で、初めて設計の方と直接関わることができたので良かったです。設計の寸法の詳細や、図面を引く大変さをまったく知らなかったので楽しかったです」

吉田「僕はつくる~むの運営チームに入ったばかりでまだ事務的な活動しかできていなかったので、ここのメンバーと一緒にものづくりができたのが一番うれしい体験です。一人ではできないスケールのものが作れて、一緒に一喜一憂して、完成も一緒に喜べました」

安井「番組の本番撮影のときに他社さんとご一緒して、スパイじゃないですけど(笑)、どんな感じだったか聞くと、会社の特色が出ていて面白かったです。設計思想とか、こんな作り方、考え方があったのかとか、あの会社さんはこういうのが強みだったのかとか。そういうのを見れたのがすごく面白かった。

あとは、40日という短期間だったので、すごく凝縮されていましたよね。普通だったらチームビルディングから始まるところですが、それさえもなく集まった当日から、よくもまあ初対面同士でここまで話せるなってくらいバーっとアイデアを出して。この短期間の中では、各メンバーが渡せるものって、本当に自分が得意なものだけだと思うんですよ。だから、自分はこれが得意だったんだということも、あの人はこれが得意だったんだということも発見できたのも面白かった」

高橋「そう考えるとリコーらしかったよね。現場の実況中継でも、なんか『ワークライフバランス』とか言ってたし(笑)」

リコーも人生も「終わらない」

――刺激になったこと、なにか得たと思うようなことはありますか。

西崎「急に集められたのに、リコーグループにはすごいやつがいっぱいいるなというのが正直な感想です。過去番組を見ていたから、40日でテレビで放映できるものが作れるのか、失礼ながら結構不安だったんですよ、最初は。しかし、やってみたらできるじゃんと。これはもう本当にすごいスピード感ですよね。普段の業務でもスピード感もってやってるつもりですけど、全然違いました。これは持ち帰って考えなきゃいけないなと思います。本当にベクトルが揃えば、あっという間にできる実力、ポテンシャルを持っている人がたくさんいる。頼まなくても進んでやってくれるし。

でも、このスピード感も職場に戻ると元に戻っちゃうのが課題ですね。本当に良い経験をして楽しませてもらったので、これからは他の社員にもこうした体験をしてほしいし、こういうことをやり続けることができる会社を維持していきたいです」

後藤「刺激というか後悔に近いんですけど、私はもっと悩まなきゃいけなかったなと思います。要求精度も定まらない中で、自分なりによく頑張ったという気がしていたんですけど、ヨシカツさん(吉田)や、西崎さんが最初に動き出したタイミングって、私にとっては超驚異的なスピードだったんですよ。最初からメンバー全員がその地点にいたら、もっと遠くまでいけたんじゃないか。参加したことで、それを体験はできたけど、やっぱり自分にはそれが足りてなかった。この経験は本業に戻っても絶対活かします。実は、もう自分の人生あとは死ぬだけだと思ってたんですけど、まだまだいろいろできるんだって思いました」

花谷「僕はもう、このプロジェクトは青春だったなって思います。久々に心が動いた。ものづくりであり、部活であり、青春でした。ひとつのことに全員で取り組んでいたし、先輩方がかっこいい背中を見せてくれた。西崎さんなんて、『このままじゃ運ゲーになっちゃうよ』って、最後まで諦めずに挑戦しつづける姿を見せてくれた。最高のメンバーで幸せな経験でした」

――今回の経験を踏まえて、今後挑戦していきたいことはありますか。

福永「今回すごいメンバーと出会えて、すごいスピード感で取り組めて、個人的にはとても良い経験ができたと思っています。でも、残念な結果になってしまったことはきちんと自分のなかに持ち帰って振り返らなきゃいけないし、意識していかなきゃいけない。今までぬるま湯につかっていたと痛感しています。

こんなにすごいメンバーで、全力で挑戦して挫折を味わったわけですけど、こういう経験をもっとしないといけないと思います。全力で挑んで負けることをもっと経験しないと。その意味で、きちんと順位の出るチャレンジを増やそうと思っていて、仕事とは関係のないものですけど、あるところにエントリーしています。勝つも負けるも含めた挑戦をどんどんしていきたいですね」

本美「私はエレキ屋の仕事としては貢献できたと思いますが、もうちょっと自分の枠を超えて挑むことができたんじゃないかという反省や、プロトで得られたものを本番に組み込めなかったという後悔もあります。それって結局何だったのかと考えたら、圧倒的にインプットが足りてないのと、アウトプットする機会に挑戦してなかったということなんですよね。今回はアウトプットの機会を与えられたので、これからは自分からその機会を捉えていきたいと思います」

――全体を振り返っての総括を。

中村「今回のミッションはQCDで言えばD(納期)が一番きつかったのだと思います。実業務と照らし合わせて考えると、Q(品質)が一番大切ですし、Qが達成できていなければ世の中には出せない。40日でそれを達成するという大変さを、メンバーが経験したのは、大きな財産になったのではないかと思います。普通の業務で得られる経験値が1だとしたら、今回のミッションは5~10はあったんじゃないかな。本業に戻ってしまうと、この感覚を忘れてしまいがちですが、何かあったときに、この経験を思い出して取り組めるのじゃないか、そういう可能性も感じています」

高橋「今回、自分から手を挙げてリーダーになりましたが、ロールモデルがいるわけでもなく、リーダーとしてきちんと捌ききれなかったという反省もありますが、全体を俯瞰しながら見ることができたから、作戦も立てられたかと思います。次回は自分も作る側に行きたいですね。

今後は、この経験をもとに、メンバー全員が自らこういう機会を生み出すことを繰り返していくことができたらいいなと思いますし、なんか社内でダルいなって思ったら、この経験を思い出してほしいし。これって多分、一生思い出しても色褪せない、カンフル剤みたいなものだったのかと思います。個人的にも、今後、ものづくりに携わるエンジニアの一人として、そう生きていきたいと思います」